肺がん

肺がんとは

肺がんは、進行したものでは治療が難しいがんの一つで、現在日本人のがん死亡原因の第一位となりました。肺がんは、治療法の違いにより、全体の約80~90%を占める非小細胞がんと、残り10~20%を締める小細胞肺がんに分けられます。肺癌の進行度は、リンパ節転移のないI期から遠隔転移のあるIV期まで、進行度に応じて分類されます。

1.非小細胞肺がん

小細胞肺がんに比較すると、増殖速度が比較的ゆっくりであるものの、抗がん剤や放射線療法の効果が劣る肺がんです。早期に見つかり手術で完全切除ができれば、治癒する可能性があります。次の組織型に分かれます。

- 1)腺がん(せんがん)

-

近年、胸部CTで「すりガラス陰影(ground-glass opacity: GGO, ground-glass nodule: GGN)」を呈する腺がん症例が増加しています。肺の末梢部に発生しやすい肺がんで、近年増えてきて肺がん全体の60%程度を占めるようになっており、特に非喫煙者の女性に多い組織型です。

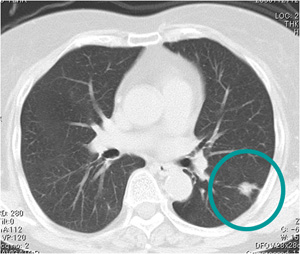

肺腺がん 胸部CT所見

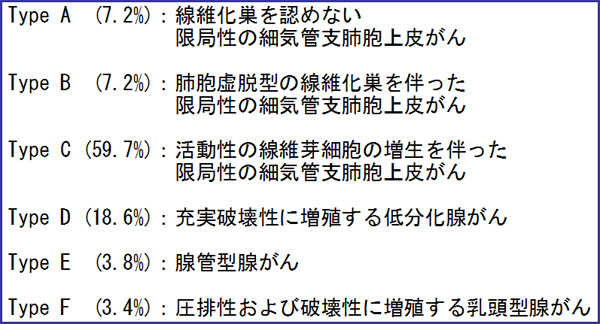

末梢型小型肺腺がんに対しては、予後を考慮した野口分類が日本では広く使われてきて、現在も一部で用いられています。野口Type A, Type Bは早期肺がん例であり、切除後は良好な予後が期待されます。

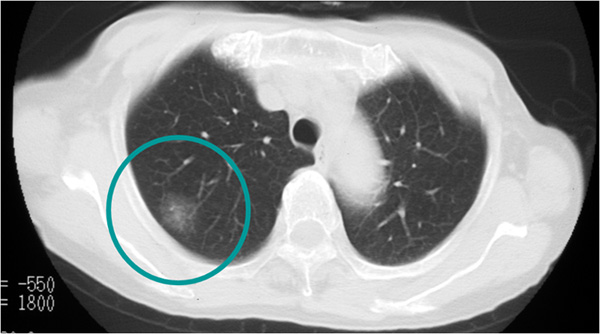

すりガラス陰影(ground-glass opacity: GGO)を呈する肺腺がん 胸部CT所見

野口分類(末梢型小型肺腺がん)

- 2)扁平上皮がん(へんぺいじょうひがん)

-

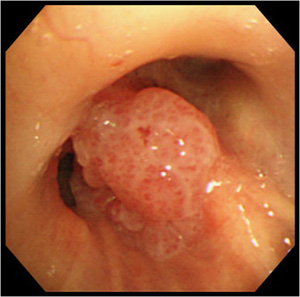

太い気管支にできやすく血痰や咳などの症状を生じやすい肺がんです。喫煙が発症に大きく影響しています。

気管支内に発生した扁平上皮がん

気管支鏡で観察した所見 - 3)大細胞がん(だいさいぼうがん)

- 肺の末梢に大きな腫瘤をつくり、リンパ節や遠隔転移を起こしやすく、抗がん剤や放射線療法の効果が劣る肺がんです。

2.小細胞肺がん

増殖速度が速く、小さなうちに他の臓器へ転移することが多い、極めて悪性度の高い肺がんです。その反面、治療開始早期には抗がん薬や放射線が比較的よく効きます。多くの場合、抗がん薬や放射線で治療を行います。喫煙が発症に大きく影響しています。

3.原因

がんは遺伝子異常により生じます。発がん物質、放射線、紫外線、慢性の炎症などが遺伝子に異常を生じさせます。肺がんの最大の原因は喫煙とされています。

4.気管支鏡検査

当科では、患者さんへのアンケート調査により、苦痛を伴う舌の牽引を用いた喉頭麻酔を取りやめ、ネブライザー吸入と経静脈的薬剤投与のみで、苦痛を感じない安全な気管支鏡検査方法を確立し、全患者さんに施行しています。

5.治療

- 1)非小細胞肺がんの治療

- 肺がんの進行度である「病期」において、I、II期の比較的進行していない肺がんに対しては手術(または、手術と抗がん剤による化学療法の併用療法)が、III期の局所進行期肺がんでは抗がん剤による化学療法と手術、または抗がん剤による化学療法と放射線の併用療法が、IV期の進行期肺がんでは抗がん剤による化学療法が選択されます。

I期では60~80%程度、II期では40~50%程度の患者さんの肺がんが治ります。III期でも手術は行われますが、治癒の可能性は15~30%程度と低下します。手術不能のIII期では、標準的な治療を受けた場合でも治癒の可能性は低下します。IV期の進行肺がんでは、治癒を期待するのは極めて困難です。ただし、近年開発された新しい抗がん剤や分子標的治療(がんの原因となる遺伝子に応じた治療)および痛みのコントロールなどの緩和医療の併用により、延命効果とQOL(Quality of life: 生活の質)の改善が得られます。

-

- (1) 外科治療

- 標準治療として、肺葉切除および肺門縦隔リンパ節の郭清術を行います。最近では、胸腔鏡下に手術が行われています。胸腔鏡下手術は、切開創が小さく患者さんのからだへの負担が少なくなります。

大型の腫瘍の場合や、周辺臓器への浸潤が認められ隣接臓器の合併切除を行う場合は、大きい皮膚切開で開胸手術を行います。 反対に、呼吸機能を温存する場合や腫瘍が小さく肺葉切除を行わなくても根治性が期待できる場合には、肺区域切除や肺部分切除などの縮小手術を行います。

胸腔鏡下肺葉切除術の手術状況

- (2) 化学療法

- 肺がんの抗がん剤を用いた化学療法は、20世紀の終盤にいくつかの新しい抗がん薬が開発され急速に進歩しました。パクリタキセル、ドセタキセル、イリノテカン、ビノレルビン、ゲムシタビンという5つの薬剤、その後、アムルビシン、TS-1、ペメトレキセドという新薬も登場しました。現在、これらの薬をシスプラチン・カルボプラチンなどのプラチナ製剤と組み合わせて治療が行われています。

21世紀に入ってから、これまでの抗がん薬とは異なった作用機序をもつ薬剤(分子標的治療薬)が登場しました。ベバジズマブはがんの血管が新しくできるのを抑制することにより増殖を抑えようとする薬剤であり、また、ゲフィチニブ・エルロチニブ・アファチニブは上皮成長因子受容体(EGFR)に作用する分子標的薬で、がん細胞の上皮成長因子受容体の遺伝子異常がある(EGFR遺伝子変異陽性)患者さんで特に有効性が高いことが判明しました。さらに、一部の未分化リンパ腫キナーゼ(ALK)融合遺伝子が陽性の肺がんに対して、クリゾチニブ・アレクチニブが有効であることも判明しました。これらの分子標的治療薬の登場で、肺がんの化学療法は劇的な変化を遂げつつあります。

- 2)小細胞肺がんの治療

- 小細胞肺がんは進展が速いためI期で発見されることは少ないですが、もしI期で発見された場合には手術で完治することもあるため手術が推奨されています。小細胞がんの進行度は、がんが片方の胸部だけに留まっている限局型と、それを越えて進んでいる進展型に分けられます。限局型小細胞肺がんの治療は、放射線療法と、シスプラチン・エトポシドという2つの抗がん薬などによる化学療法を同時に併用することが標準的になっています。なお、一方、進展型小細胞肺がんでは、病気が広がっているために放射線療法は適しておらず、抗がん薬による化学療法が選択され、シスプラチンとエトポシドの2薬併用、または、シスプラチンとイリノテカンの2薬併用などが行われます。高齢者、腎臓の機能が低下した人、全身状態があまりよくない人では、シスプラチンの代わりにカルボプラチンが使用されることもあります。